Only for my family and close friends.

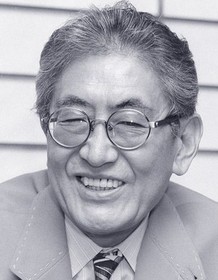

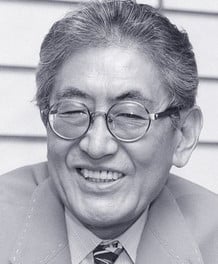

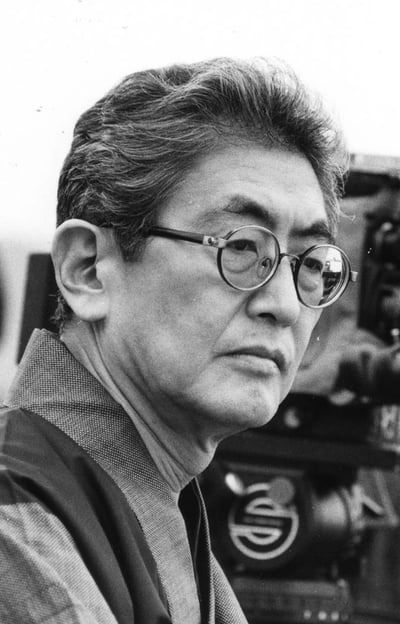

Nagisa Oshima (1932–2013, Japan)

Breaking taboos, challenging authority — the rebel of Japanese cinema

DIRECTORS

6/17/20254 นาทีอ่าน

Nagisa Oshima was one of Japan’s most daring and provocative filmmakers.

Born in Kyoto in 1932, Oshima came of age in the postwar years, when Japan was struggling with its identity, traditions, and modern influences. He used cinema as a weapon — not to comfort audiences, but to shake them.

With a bold, experimental style, Oshima tackled subjects that many wouldn’t dare: sexuality, political violence, racism, and oppression. His films are unsettling, beautiful, and deeply political, questioning every form of authority, from the state to the family.

Why watch Oshima today, in 2025? Because his films speak directly to our world, where issues of freedom, censorship, and identity are as urgent as ever.

Oshima challenges us to confront what society prefers to hide. He mixes beauty and brutality, love and violence, desire and guilt — creating works that linger in the mind long after the credits roll.

His cinema reminds us that art can and should question power, and that storytelling is a form of resistance.

For those tired of formulaic plots and glossy surfaces, Oshima offers something raw and honest. His films may disturb, but they also awaken — and that is precisely their power.

Five essential films to (re)discover:

🎬 Cruel Story of Youth (1960)

🎬 Death by Hanging (1968)

🎬 The Ceremony (1971)

🎬 In the Realm of the Senses (1976)

🎬 Merry Christmas, Mr. Lawrence (1983)

Nagisa Ōshima (1932-2013) : le cinéaste de la chair

Samedi 5 décembre 2020

Toute une vie

Dès sa Trilogie de la jeunesse, "Une ville d’amour et d’espoir", "Contes cruels de la jeunesse" et "L’Enterrement du soleil", premières œuvres tournées entre 1959 et 1960, Ōshima installe l’épiderme comme un lieu de frictions, de coups et d’étreintes.

Lieu aussi de provocation envers son pays coincé – au sens moral du terme – entre un conservatisme d’avant-guerre et une soumission au modèle américain.

Deux impérialismes que le réalisateur veut dynamiter avec ses contes sulfureux et politiques comme Nuit et brouillard au Japon (1960) sur désillusion de la génération étudiante, au lendemain de la signature du traité de coopération mutuelle avec les États-Unis.

La jeunesse perdue dans ses repères continue d’être scrutée au plus près avec Le Retour des trois soûlards (1969). Des lycéens échangent leurs vêtements avec ceux d’immigrés coréens et passent du statut de privilégiés à celui de proscrits : l’habit est une nouvelle peau.

Dans Le Petit Garçon (1969), une famille de marginaux sillonne les routes du Japon pour reconduire la même combine : jeter l’aîné de 10 ans sous les roues des voitures afin d’extorquer de l’argent aux conducteurs affolés. L’enfant finit par avoir le cuir tanné par la violence : la trace bleue des ecchymoses répétées orne son épaule.

En 1976 dans l’Empire des sens –long métrage scandaleux qui fait trop d’ombre au reste de son œuvre- la peau devient le lieu d’un rapport de forces et de désirs : Ōshima raconte l’obsession d’une geisha pour un morceau de chair de son amant : son organe sexuel.

Pascal Bonitzer, alors critique aux Cahiers du cinéma, écrit à l’époque que c’est "la première fois que quelque chose s'inscrit au cinéma qui puisse se comparer à l'écriture de Sade. Depuis l’œil tranché du Chien andalou (Luis Buñuel, 1929), rien n'a été produit cinématographiquement de tel sur la radicalité du délire d'amour". Un film qui n’est toujours pas visible aujourd’hui au Japon où la censure interdit de montrer à l’écran des parties génitales…

Probablement qu'Ōshima était lui-même "possédé par le démon" d'une certaine manière, dans la mesure où l'homme et son œuvre ont toujours été traversés par une certaine rage. Une colère, et peut-être même une rage, un désir ardent de faire la révolution, à la fois la révolution politique mais aussi la révolution cinématographique. Nicolas Thévenin

En 1983, l’homosexualité latente émerge dans le frottement de deux joues pileuses : celle d’un gardien de camp japonais à Java et celle d’un prisonnier britannique – incarné par David Bowie. Ou comment bousculer les codes d’honneurs militaires, sans avoir l’air d’y toucher…

Et que penser du peau à peau de Charlotte Rampling et de son amant dans Max, Mon Amour (1986) puisque cette femme de diplomate trompe son mari avec … un chimpanzé ? Une relation contre nature ? Ou "une fable pour la fin du siècle" comme l’écrit Ōshima ?

Tabou, en 1999, est la dernière œuvre de Nagisa Ōshima. La peau devient alors le champs de bataille de désirs refoulés... Le film raconte l'entrée d'un jeune androgyne dans une milice composée uniquement d'hommes. Les sentiments amoureux vont rapidement se nouer autour de cet éphèbe, introduisant le trouble chez les samouraïs.

Obsédé Ōshima ? Voici ce qu’il écrivait dans Ecrits, 1956-1978. Dissolution et Jaillissement, lui qui disait ne pas être intéressé du tout par le formalisme d’un des pères du cinéma japonais, Yasujiro Ozu : Il faut toujours procéder à une continuelle négation de soi, à un constant renouvellement. Ce qui m’importe, c'est de réaliser à chaque fois un film pour lequel le sujet et ma volonté capricieuse soient en accord. Nagasi Ōshima